24 Aug Bedarfsplanung im Hochschulbau

Bedarfsplanung im Hochschulbau

Ein Musterprozess als Lösungsweg für die Herausforderungen bei öffentlichen Hochbauprojekten

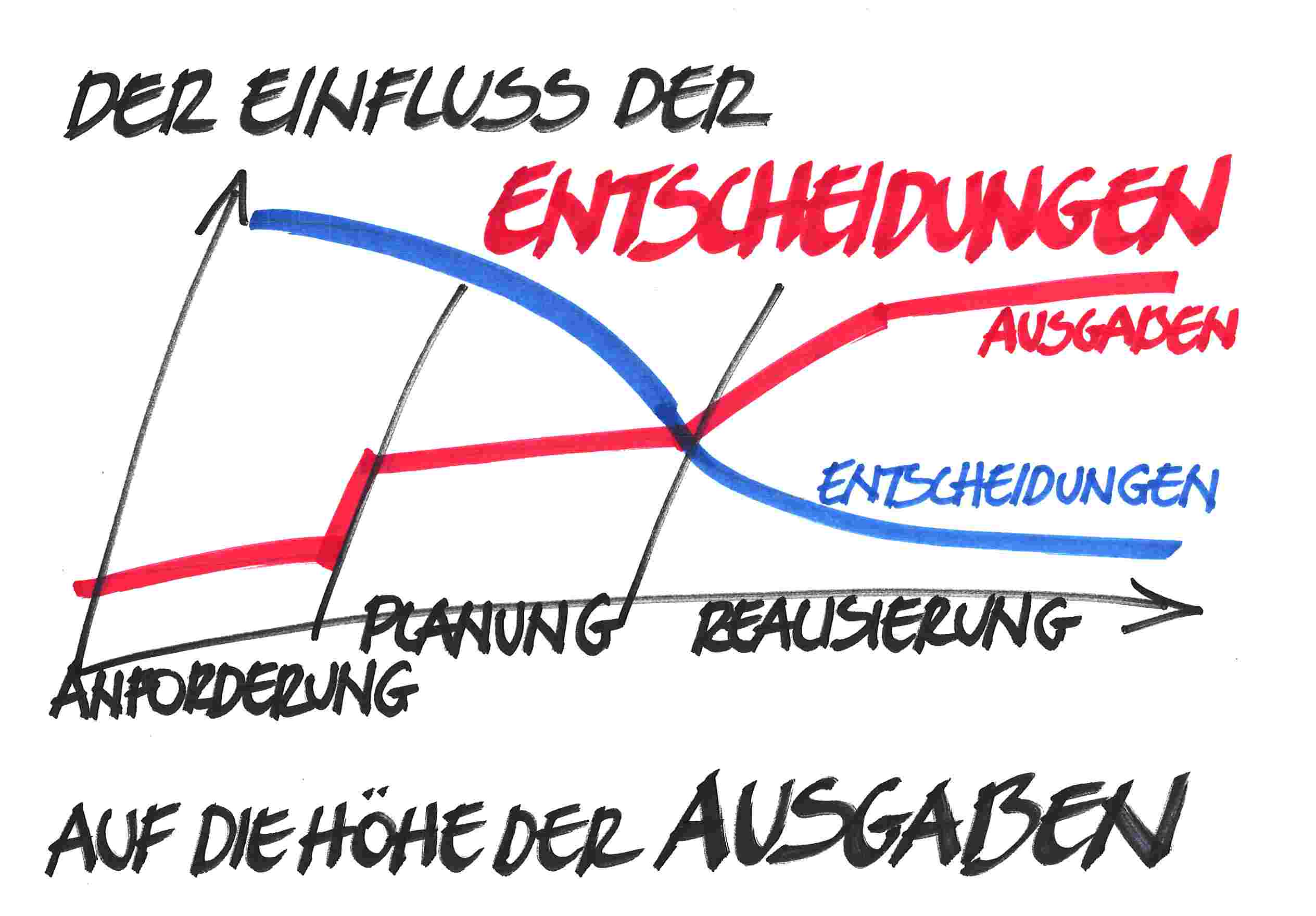

Reißen öffentliche Bauprojekte Termin- und Kostenvorgaben, liegen die Ursachen häufig in einer unzureichenden Bedarfsplanung, bevor die Vorhaben zur weiteren Planung freigegeben worden sind. Um den gravierenden Folgen Einhalt zu gebieten, haben die Gesetzgeber mehrerer Bundesländer die Bedarfsplanung in ihre Regelwerke zum öffentlichen Hochbau integriert. In Bayern verlangt z. B. die Novelle der RLBau 2020, dass vor Planungsbeginn eine abschließende und verbindliche Bedarfsermittlung vorliegen muss. Nach der Projektgenehmigung sollen Änderungen am Bedarf grundsätzlich nicht mehr möglich sein. Verordnungen dieser Art stellen gerade Hochschulen vor große Herausforderungen. In den Institutionen fehlt es nämlich vielfach an Personal, Geld und Expertise, um die Bedarfsplanung in ausreichender Tiefe zu erstellen.

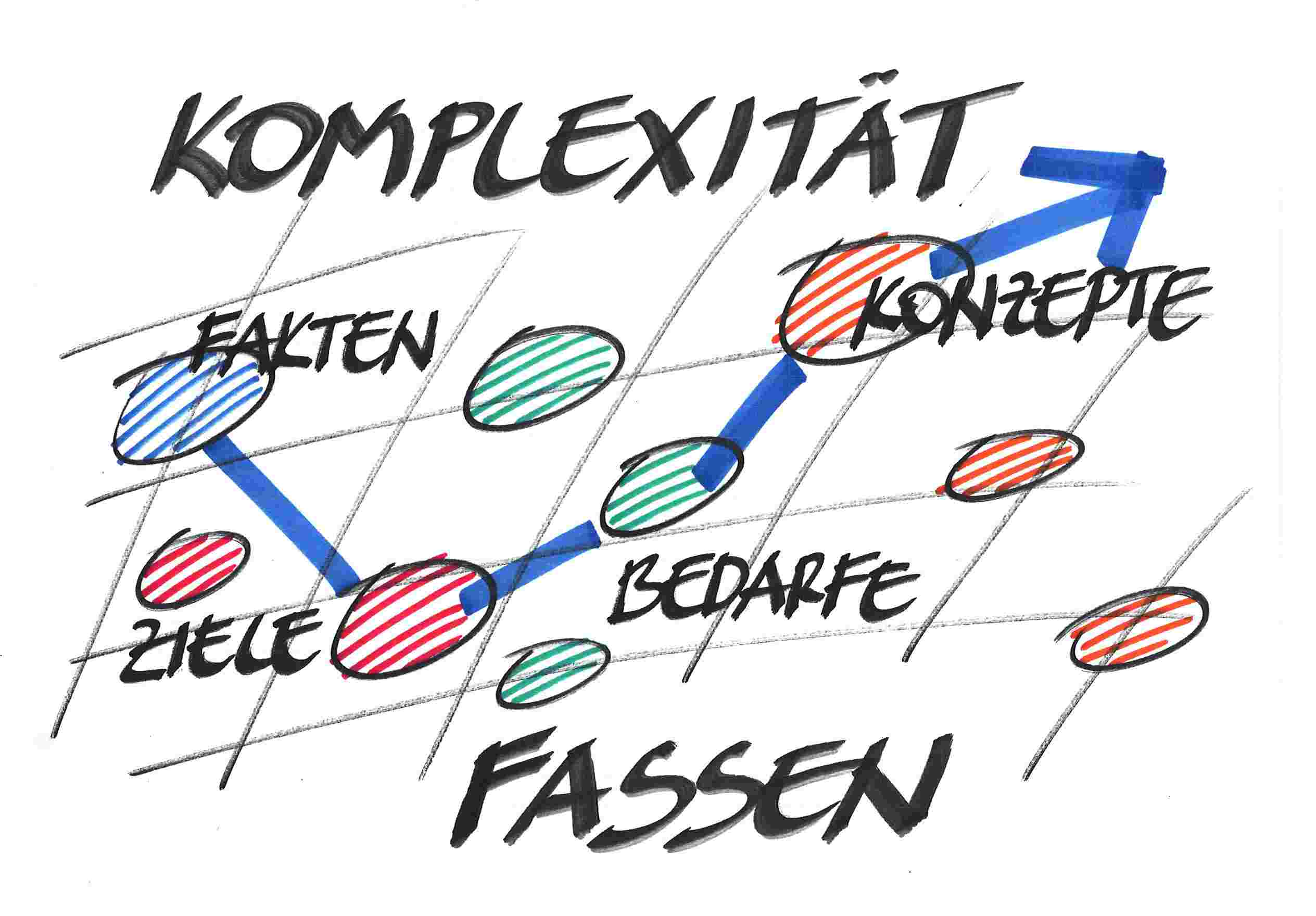

Unterschiedliche Herangehensweisen auf die zu erbringenden Inhalte und Anforderungen erschweren die ohnehin schon anspruchsvolle Aufgabe zusätzlich, denn eine belastbare Bedarfsplanung setzt eine intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe, der Gebäudenutzung und den Nutzern voraus. Sie wird umso verlässlicher, je genauer die notwendigen Eingangsparameter gefasst, untereinander abgewogen und in die rechten Beziehungen zueinander gesetzt werden.

Der Musterprozess – entwickelt im Rahmen einer Masterarbeit

Für diese Aufgabe zeigt die rheform-Mitarbeiterin Monika Spengler einen Lösungsweg. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Masterstudiengangs hat die Diplom-Ingenieurin in ihrer Abschlussarbeit die Vorgaben bei der Bedarfsplanung in Bayern und Nordrhein-Westfalen miteinander verglichen. Aus der Analyse und Gegenüberstellung der jeweiligen Verfahren in den beiden Bundesländern sowie aus der Untersuchung und Auswertung von fünf Praxisbeispielen entwickelte sie einen Musterprozess. Er berücksichtigt die Besonderheiten des Hochschulbaus und bietet insbesondere bei anspruchsvollen Labor- und Forschungsbauten große Vorteile zur aktuellen Vorgehensweise.

Bei dem Musterprozess handelt es sich um die stufenweise Entwicklung eines Bedarfsplans, der auf einer ganzheitlichen Betrachtung des Gesamtbedarfs der Hochschule aufbaut. Der Prozess beginnt mit dem bedarfsauslösenden Grund einer konkreten Baumaßnahme. An seinem Ende stehen die mit allen Projektbeteiligten abgestimmten und ausgearbeiteten Bedarfsplanungsunterlagen. Diese gehen dann an die Objekt- und Fachplaner oder bilden den Ausgangspunkt für einen Planungswettbewerb.

Der besondere Wert: nachhaltige Bedarfsdeckung mit verbindlichen Kosten- und Terminprognosen

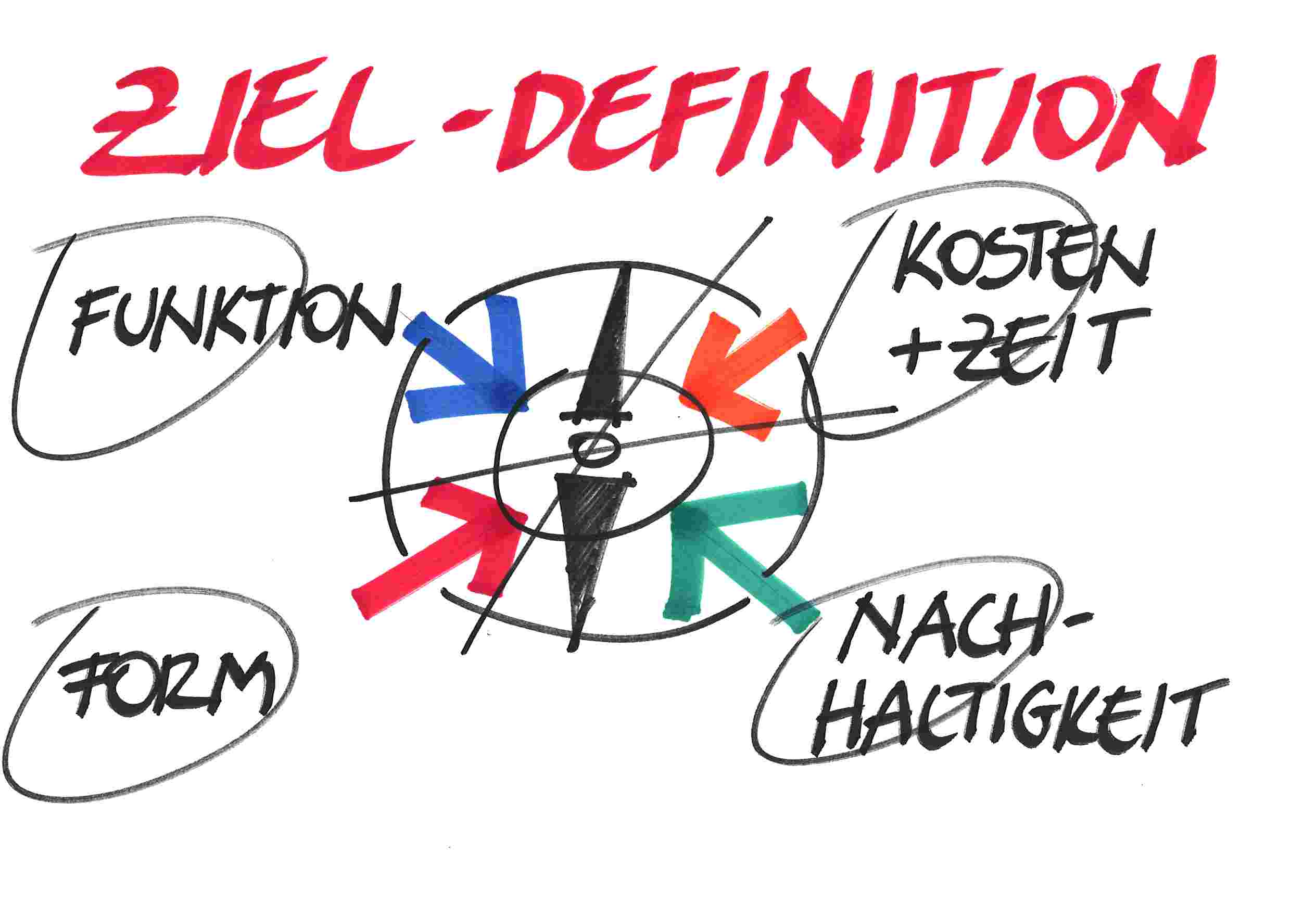

Der Musterprozess schafft die Grundlage für einen effizienten Planungsverlauf bei einem konkreten Bauvorhaben. Fundiert, belastbar und verbindlich bildet er die Basis für realistische Kosten- und Terminprognosen. Doch der Fokus auf Zeit und Geld ist nicht alles. Über den Lösungsweg gelingen nachhaltige, perspektivisch tragfähige Nutzungskonzepte sowohl für eine realistische Bedarfsdeckung der planerischen Erstnutzung als auch für die noch weitgehend unbekannten Anforderungen der Zukunft.

Die mit „sehr gut“ bewertete Arbeit wurde inzwischen mit dem ersten Preis vom „Förderverein Bau und Immobilie“ als beste Masterarbeit des Studiengangs Projektmanagement an der Hochschule Augsburg ausgezeichnet.

Die Kernthemen: Zieldefinition, Anforderungsprofil, Konzeptplanung

In ihrem Musterprozess zeigt die Verfasserin, in welcher logischen Abfolge die Informationen und Anforderungen von den Nutzern und Projektbeteiligten vorliegen müssen. Das ist wichtig, damit die Inhalte des Bedarfsplans sinnvoll aufeinander aufbauen, erarbeitet und voneinander abgeleitet werden können. So gelingt ihr ein Verfahren, das transparente und belastbare Antworten auf zentrale Fragen gibt, wie:

- Welche Aspekte und Themen sind im Vorfeld von Bauvorhaben zu klären?

- Wie lassen sich aus den von der Nutzerseite formulierten Bedarfen gut durchdachte und nachhaltige Nutzungskonzepte entwickeln?

- Welche wechselseitigen Beziehungen gilt es zu berücksichtigen, um im Ergebnis einen fundierten und tragfähigen Bedarfsplan ausarbeiten zu können?

Weiterhin hat die Autorin eine Machbarkeitsuntersuchung in den Prozess implementiert. So lassen sich bereits in der Projektfrühphase Zielkonflikte identifizieren und Bedarfsformulierungen auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüfen.

Insgesamt schafft der Musterprozess eine ausgereifte Vorlage dafür, welche konkreten Unterlagen ein Bedarfsplan enthalten sollte, damit die Aufgabenstellung für die nachfolgenden Planungsbeteiligten klar und eindeutig formuliert werden kann. Er enthält eine Empfehlung, wie die baulichen, technischen und funktionalen Anforderungen für Planer „übersetzt“ werden können, so dass ein Einstieg in die Kernthemen der Planungsaufgabe ohne eine weitere umfassendere Informationsbeschaffung möglich ist.

Gegenüberstellung der Verfahren in Bayern und NRW als Grundlage für den Musterprozess

Dem Musterprozess ging eine aufwändige Analyse voraus, in der die Autorin die Vor- und Nachteile der Verfahren in den beiden Bundesländern herausarbeitete und anhand von Beispielen die Umsetzung in der Praxis untersuchte. Bei einigen griff sie auf abgeschlossene rheform-Projekte zurück. An einem Projekt hat sie selbst mitgearbeitet. Über bestehende Bedarfsplanungsmethoden hat sie ermittelt, wie die Verfahren in der Phase der Bedarfsplanung geregelt sind, wer in welcher Aufgaben- und Rollenverteilung in den Prozess einbezogen wird und welche Unterlagen vonseiten der Hochschule zu erarbeiten und zur Projektgenehmigung einzureichen sind.

Hinsichtlich Organisationsstruktur und Verfahrensweise unterscheiden sich die beiden Bundesländer voneinander. In Bayern ist die staatliche Bauverwaltung als Bauherr für Planen, Bauen und Betreiben verantwortlich. In NRW wurde 2001 ein Vermieter-Mieter-Modell eingeführt. Dabei tritt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) auch als Eigentümer auf.

Während es in Bayern kein hochschulspezifisches Verfahren gibt, fungiert in NRW das Instrument der Hochschul-Standortentwicklungsplanung (HSEP) als Bindeglied zwischen Hochschulentwicklungsplan (HEP) und der Bedarfsplanung eines konkreten Bauvorhabens. Das Modell wurde von rheform speziell für den Hochschulbau entwickelt. Es ermöglicht eine Gesamtbetrachtung der strukturell-organisatorischen und räumlich-baulichen Hochschulentwicklung.

Ergebnis aus dem Praxistest: Die bisherigen Verfahren sind unzureichend.

Keines der untersuchten Verfahren sichert nach Auffassung der Verfasserin die für eine belastbare Bedarfsplanung erforderliche Qualität. Diese Einschätzung bezieht sich sowohl auf die Prozessvorgaben, die nicht immer eindeutig formuliert sind und teilweise widersprüchliche Vorgaben enthalten, als auch auf den geforderten Umfang und Grad der Detaillierungstiefe. Dieser Eindruck bestätigt sich ebenso in der Auswertung der Praxisbeispiele, die eine große Bandbreite in der Ausarbeitungstiefe aufweisen und zwar unabhängig von Bundesland und Verfahren.

„Ausschlaggebend für die Qualität des jeweiligen Ergebnisses ist in erster Linie die Kompetenz und Erfahrung der Verantwortlichen an den entsprechenden Hochschulen, die zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen und welcher Stellenwert der Bedarfsplanung insgesamt zugemessen wird. Und dann kommt es ganz wesentlich noch auf die Kompetenz und Erfahrung des Bedarfsplaners selbst an“, stellt Monika Spengler fest. Dem Analyseteil misst die Autorin einen hohen Stellenwert bei: „Über die Praxisbeispiele habe ich ein besseres Bild davon gewonnen, welche Angaben für die Bedarfsplanung benötigt werden und wie eine Aufbereitung aussehen kann. Theorie und Praxis haben sich so zu einem umfassenderen Bild ergänzt“, hält sie fest. Im Ergebnis legt die Autorin so einen für beide Länder übergeordneten optimierten Bedarfsplanungs-Musterprozess vor, der nachhaltige Nutzungskonzepte ermöglicht und einen effizienten und reibungslosen weiteren Projektverlauf fördert. Ganz im Sinne der Novelle der RLBau 2020.

Drei Fragen an…

Monika Spengler studierte Innenarchitektur an der FH Rosenheim und schloss das Studium als Dipl.-Ing. (FH) ab. Anschließend war sie im Hochbau/Innenausbau tätig, überwiegend ab Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung, Ausschreibungen und Vergabe, Objektüberwachung). Seit 2017 arbeitet sie in der rheform – EntwicklungsManagement GmbH im Bereich Zielorientierte Bedarfsplanung. Parallel zu ihrem Einstieg bei der rheform begann sie mit einem berufsbegleitenden Masterstudium „Projektmanagement Bau und Immobilie“ an der Hochschule Augsburg, das sie 2020 mit dem „M.Eng.“ abschloss. Ihre Masterarbeit schrieb sie in ihrer einjährigen Elternzeit.

Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Als Innenarchitektin habe ich die Perspektive, nah an den Menschen zu sein, für die am Ende ein Gebäude errichtet wird. Als Steuerzahlerin habe ich ein großes Interesse daran, dass die öffentliche Hand wirtschaftlich, nachhaltig und verantwortlich agiert. Von daher ist die Bedarfsplanung mit ihren weitreichenden Auswirkungen auf Menschen und Ressourcen für mich sehr wichtig.

Vor diesem Hintergrund war es für mich naheliegend, für meine Masterarbeit ein Thema aus dem Bereich der Bedarfsplanung zu wählen. Das Themenfeld selbst habe ich mir erst über meine Tätigkeit bei der rheform erschlossen. Bei der Eingrenzung des Themas war Joachim Heintze, der Gründer und einer der geschäftsführenden Gesellschafter, ein wichtiger Impulsgeber, Gesprächspartner und Türöffner. Er hat mich dabei unterstützt, Ansprechpartner aus abgeschlossenen Projekten für Interviews zu gewinnen. An einem der beschriebenen Projekte war ich selbst beteiligt. Dieser vertiefte Einblick hat mir bei der Ausarbeitung der Interviewfragen geholfen.

Es war mir jedoch wichtig, auch Projekte in die Auswertung aufzunehmen, die andere Dienstleister erstellt hatten. Ich fand es interessant zu untersuchen, mit welcher Bearbeitungstiefe und Ausarbeitungsqualität andere an das Thema herangehen und wie sich deren Herangehensweise von der der rheform unterscheidet. Dabei lässt sich der von rheform vertretene Grundsatz zur ganzheitlichen Betrachtung an den Bedarfsplanungsunterlagen der untersuchten Projektbeispiele deutlich ablesen. Was sie auszeichnet, ist der Umfang und die Tiefe des Anforderungsprofils, der Fokus auf die Lösung der Ziel-Konflikte und wie die Umsetzung der Anforderungen auf ihre Machbarkeit hin überprüft wird.

Aus dieser Auseinandersetzung entwickelte ich dann den Musterprozess, in dem ich die erforderlichen Schritte, Zusammenhänge und Abfolgen klärte, in eine logische Abfolge brachte und eine Art Leitfaden oder Orientierungshilfe erstellte. Auf Basis der unterschiedlichen Ansätze und Vorgehensweisen war das eine überaus herausfordernde Aufgabe.

Sie behaupten, dass Ihr Musterprozess so aufgesetzt ist, dass „nachhaltige Nutzungskonzepte“ möglich werden. Was verstehen Sie darunter? „Nachhaltig“ ist schließlich ein stark strapazierter Begriff.

Ich verstehe den Begriff „nachhaltig“ vor allem im Sinn von „dauerhaft ressourcenschonend“. In meinem Kontext erhebe ich den Anspruch, dass sich dieser Effekt sowohl auf den baulichen Aufwand als auch auf die im Gebäude tätigen Menschen positiv auswirken wird.

Bezogen auf das Bauen bedeutet das im ersten Schritt, Aufwände insgesamt zu reduzieren – sowohl in Hinblick auf die zu erstellende Fläche als auch auf den technischen Ausstattungsgrad. Die ganz große und immer wieder neue Herausforderung bei dieser Herangehensweise besteht nicht darin, einfach nur Fläche einzusparen. Das wäre zu kurz gegriffen. Es geht vielmehr darum, im Einklang mit allen Projektbeteiligten und unter Berücksichtigung der gegebenen Restriktionen die insgesamt beste Lösung für das Projekt auf Basis innovativer und smarter Konzepte zu entwickeln.

Von diesen profitieren im nächsten Schritt vor allem die Menschen, die im Gebäude tätig sind – über effizientere Prozess- und Arbeitsabläufe, wie z. B. über kürzere Wege. Möglich sind aber auch neue, zukunftsweisende Formen der Zusammenarbeit, die im besten Fall die Kommunikation und persönliche Begegnung fördern.

Wie können Sie die Inhalte und Ergebnisse Ihrer Masterarbeit aktuell in der rheform GmbH einbringen?

Durch das zusätzliche Masterstudium zu meinem Diplom habe ich mir weitere Kompetenzen im Baubereich angeeignet. Sie verhelfen mir zu dem nötigen Weitblick, den es für meine Arbeit bei der rheform braucht und den unsere Kunden explizit einfordern und auch erhalten. Bei der rheform bearbeiten wir Projekte nicht nach Schema‑F. Je nach Problemstellung ist die Herangehensweise bei jedem Projekt unterschiedlich.

Sorry, the comment form is closed at this time.